VITO CAMIZ - Ancona 1907- Roma 1987

Vito Camiz, figlio di un ingegnere e costruttore, dopo aver conseguito nel 1925 la maturità classica nella sua città e il diploma di violino a Pesaro, si trasferisce a Roma dove si iscrive all’Università per seguire i corsi di Ingegneria; nel 1930 si laurea con il Prof. Aristide Giannelli e subito dopo si iscrive a Matematica per conseguire una seconda laurea nel 1933 con il prof. Guido Castelnuovo con una tesi sul calcolo delle probabilità.

Nel 1935 inizia a lavorare come progettista per l’Impresa di costruzioni Provera e Carrassi. Si sposa con la romana Elena Tagliacozzo. Svolge attività di Assistente volontario del prof. Giannelli per il corso di Scienza delle costruzioni.

La sua carriera professionale raggiunge il suo apice nel 1938, quando vince l’appalto concorso per la costruzione del Ponte San Paolo sul Tevere dove ora sorge il Ponte Marconi.

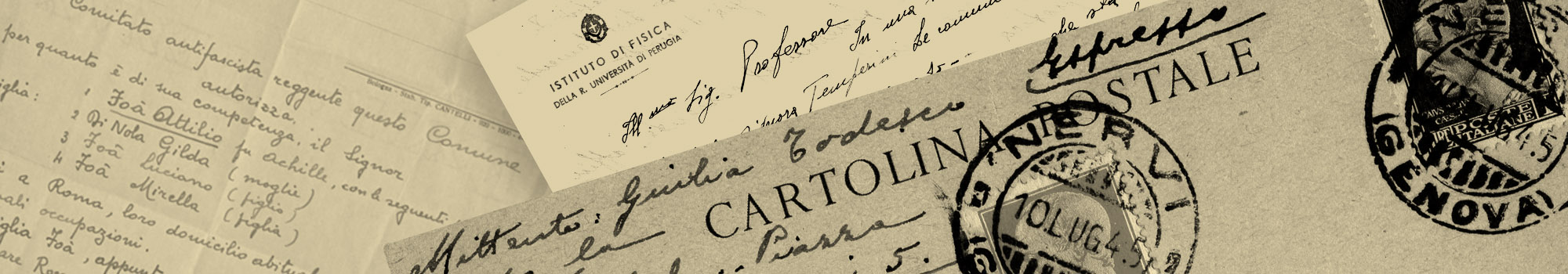

Nel gennaio 1938 nasce il figlio Paolo. L’avvento delle leggi razziali blocca ogni sua attività professionale e accademica a causa dell’espulsione dall’ordine professionale e dall’università, per cui nel dicembre del 1938 decide di recarsi in Svizzera con la famiglia con la speranza di trovare un lavoro in un paese europeo (la direzione di una fabbrica di tubi in cemento armato in Inghilterra) e, dopo lo scoppio della guerra nel settembre del 1939, in un paese d’oltreoceano. Durante il soggiorno in Svizzera (tra Losanna e Ginevra) compie numerosi tentativi volti a ottenere un visto per l’emigrazione (negli USA, in Brasile, in Argentina). Finalmente nella primavera del 1940 riesce a ottenere un visto per il Brasile e rientra in Italia per salutare i parenti e imbarcarsi con una nave italiana: la partenza viene bloccata dall’ingresso in guerra dell’Italia al fianco della Germania, cosa che rende molto rischiosa la traversata dell’Atlantico. I Camiz rimangono perciò a Roma ospiti nel grande appartamento dei Tagliacozzo. Vito riesce a lavorare in nero come progettista grazie all’aiuto di alcuni amici ingegneri che gli affidano calcoli su strutture di cemento armato per alcuni progetti nell’area romana.

Contemporaneamente (1941-42), svolge attività didattica presso l’Università clandestina fondata da Guido Castelnuovo che offre corsi di matematica e materie ingegneristiche per gli studenti universitari ebrei espulsi dalle università italiane: tali corsi e i relativi esami sono riconosciuti dal Politecnico di Zurigo.

La situazione precipita dopo l’8 settembre 1943 quando le truppe tedesche occupano Roma. Nel giro di pochi giorni, su suggerimento dell’amico e collega Carlo Cestelli Guidi ci rechiamo a Rocca di Mezzo, piccolo paese tra le montagne abruzzesi dove i Cestelli si trovano in villeggiatura. Dopo un viaggio ferroviario durato quasi un’intera giornata, arriviamo dai Cestelli, che si arrangiano per ospitarci per qualche giorno, perché loro devono tra poco rientrare a Roma; nel giro di una settimana riusciamo a trovare ospitalità nel vicino paese di Rovere presso la modestissima Pensione di Pezza, dove ci presentiamo come sfollati e ci confondiamo con alcuni villeggianti lì presenti. Con l’avanzare della stagione autunnale i villeggianti veri partono e noi restiamo unici ospiti della pensione, sprovvisti di carte d’identità false: i proprietari della pensione, Antonio e Maria Felice Pietrantonio, si ”dimenticano” di chiedercele e noi ci “dimentichiamo” di consegnarle, ma intanto arrivano i soldati tedeschi, incaricati di installare una postazione di contraerea accanto al paese, e occupano la pensione, per cui dobbiamo trasferirci in una casa nella parte più alta del paese, sprovvista di servizi igienici, di acqua corrente e, spesso, di elettricità. Vito, come tutti gli uomini del paese, per la maggior parte anziani, perché i giovani sono in guerra, viene costretto, in seguito a una abbondante nevicata, a spalare la neve dalla strada carrozzabile sulla quale transitano giornalmente automezzi militari; dopo un giorno viene esonerato dal servizio per ragioni di salute.

L’inverno fu durissimo, ma alleviato in parte dall’amicizia di alcuni giovani roveresi, di un livello culturale più elevato della media dei loro compaesani, che venivano quasi ogni giorno a trascorrere pomeriggi o serate in quella casa, chiacchierando, giocando a carte, ascoltando Radio Londra e osservando le lunghe file di mezzi militari che percorrevano la statale 5bis (una diramazione della via Tiburtina) chiamata “la via gnova” dai paesani.

Dopo un paio di mesi I tedeschi lasciano in parte la pensione e possiamo di nuovo trasferirci, dando inizio a una pericolosa convivenza con alcuni di loro, con i quali Vito, che parla correntemente il tedesco, e in misura minore Elena stabiliscono un rapporto civile, basato su discussioni di musica, di filosofia, sul gioco degli scacchi, anche se non mancano episodi drammatici, come quello dei falsi prigionieri: una sera si presentano alcuni giovani, mal vestiti, che chiedono rifugio dichiarando di essere soldati alleati evasi da un campo di prigionia; Vito, che nutre qualche sospetto a causa del loro accento (si esprimono in un italiano rudimentale che svela un’origine più tedesca che inglese), fa un cenno di diniego a Maria Felice che capisce immediatamente e suggerisce ai (falsi) prigionieri di consegnarsi alle autorità tedesche che “sono tanto buone”. I giovani si allontanano e ricevono ospitalità in una casa del paese, dove vengono loro mostrati attestati che testimoniano l’ospitalità fornita a veri prigionieri: gli incauti vengono immediatamente arrestati e minacciati di venir privati della casa (dovrebbe essere incendiata) e del prezioso maiale. Vito interviene e con un discorso, pare, assai convincente in tedesco riesce a salvare casa e maiale. In un’altra occasione i tedeschi propongono di utilizzare la stalla adiacente alla pensione, che ospita mucche, pecore, un asino e pollame, come deposito di munizioni; Vito, interviene anche stavolta in modo molto aggressivo, in tedesco, mostrando l’assurdità della proposta, visto che anche un piccolo incidente farebbe saltare in aria non solo la pensione, ma buona parte del paese, e riesce a farli desistere, per cui le munizioni verranno trasportate nel bosco a un chilometro di distanza.

A un certo punto, all’inizio della primavera, i tedeschi partono e l’”amico Barthelmess” ci chiede l’indirizzo di Roma per poterci incontrare dopo la fine della guerra: con grande imbarazzo l’indirizzo viene fornito, perché sarebbe più pericoloso rifiutarglielo. (Quasi venti anni dopo Barthelmess ci contatta tramite una sua zia che passa da Roma e si stabilisce un cordiale rapporto epistolare che si conclude nel 1965 quando in occasione del mio matrimonio invia in dono una sua composizione organistica “da un amico dei tempi difficili”).

Ormai i tedeschi non sono più in paese ma è solo verso maggio che si compie la loro ritirata, con il passaggio attraverso l’Altipiano delle Rocche del grosso delle truppe; i paesani, temendo razzie e violenze, provvedono a nascondere donne, anziani, bambini e bestiame nel bosco a poca distanza dal paese, costruendo capanne di pietra, legno e frasche, dove trascorriamo solo una notte. Gli uomini rimangono invece in paese e, durante il passaggio dei militari, riescono a sottrarre loro alcuni animali razziati nei paesi che avevano attraversato prima di giungere a Rovere.

Dopo alcuni giorni arrivano i “liberatori”, due soldati americani a bordo di una jeep, che si fermano davanti alla pensione e uno di loro tenta di abbracciare la figlia dei coniugi Pietrantonio, ricevendone uno schiaffone: si giustifica dicendo, con forte accento americano: ”Rosina, sono tuo fratello”. Antonio, infatti, anni prima era emigrato negli USA con il figlio Paolo, che aveva lasciato in America quando era tornato in Italia. Paolo, divenuto cittadino USA e quindi arruolato, era riuscito a farsi assegnare al fronte italiano e a raggiungere il suo paese natale. Partiti definitivamente i tedeschi tutto il paese venne a congratularsi con noi per lo scampato pericolo, mostrando che fin dall’inizio avevano capito chi eravamo e perché ci nascondevamo, e che i nostri timori di una denuncia da parte di qualcuno era totalmente infondata: sono certo che erano consapevoli del rischio che correvano proteggendoci ed è anche questo il motivo della nostra profonda gratitudine per l’intero paese, al quale siamo rimasti fortemente legati. La guerra era finita, ma per tornare a Roma si dovete aspettare ancora un mese, prima di trovare ai primi di luglio un camioncino disposto a portarci finalmente a casa: il viaggio fu avventuroso perché i tedeschi in fuga avevano fatto saltare numerosi ponti costringendoci a lunghe deviazioni, un difficile rifornimento di benzina ci impose un pernottamento in un albergo di Tagliacozzo, un guasto ai freni ci bloccò per alcune ore alle porte di Roma, dove arrivammo “stanchi ma felici” nel pomeriggio: a casa stavano tutti bene e nei giorni seguenti ci fu un nutrito scambio di visite con i parenti per raccontarci le diverse esperienze di quel periodo.

Durante i dieci mesi trascorsi a Rovere Vito e Elena si sono preoccupati non solo della salvezza di Paolo, raccomandandogli di non dire a nessuno di essere ebreo e organizzando, in caso di estremo pericolo per le loro vite, il suo affidamento a Rosina che avrebbe dovuto, a guerra finita, consegnarlo a uno dei fratelli di Vito che viveva in Egitto, ma anche di assicurare a Paolo una vita in apparenza normale, come quella di una famiglia di villeggianti che facevano frequenti passeggiate nei boschi circostanti, anche sulla neve, minimizzando i pericoli di cui erano perfettamente consapevoli, e di fornirgli un’istruzione adeguata alla sua età (6 anni) improvvisandosi maestri elementari, Vito per le materie scientifiche, Elena per quelle umanistiche: il risultato fu che al termine della ”vacanza” Paolo aveva svolto quasi l’intero programma della scuola elementare, arrivando per la matematica alle equazioni di primo grado.

Nota di Redazione - si veda anche:

Paolo Camiz (a cura di), Un anno a Rovere (1943-1944), 12 gennaio 2018, Ginevra Bentivoglio EditoriA, ISBN-10 8899618631

.jpg)